1.養生:1.8m×1.8mの防水ブルーシートを3枚~4枚使用します。1枚は室内機を包んで運ぶために使用します(夏場は室内機に水が溜まっているので水が垂れないように包みます)。

2.テスト運転①(お掃除機能付き機種の場合):お掃除機能付き機種は、リモコンでフィルター手動掃除運転をします(機種によっては前面パネルを閉じないとフィルター掃除が動かない場合もあります。主にPanasonic製品)。

数分運転してお掃除ロボットが動いていてランプ点滅のエラーが出てないならリモコンの停止を押してお掃除運転を停止させます(ランプ点滅があるようならまずお客様に報告します。そのあとに点滅の原因を調べます。※故障ではない点滅もあります。)

3.テスト運転②:冷房を最低温度で運転します。冬場など気温が低い場合は通常の冷房運転は回らない場合がります。その時は強制冷房運転を使って冷房運転をします。機種によって強制冷房の仕方が異なります。下記にメーカーごとの強制冷房の仕方を記載しております。上手くいかないようでしたらインターネットで【メーカー名、エアコン、強制冷房】で検索するとやり方がでてきます。

強制冷房運転の仕方

ダイキン

「応急運転スイッチ」を5秒以上長押しすると、「ピッ」と音がなり強制冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。

Panasonic

前面パネルを開いたところにある応急運転スイッチ(ちょっと押しづらい)を5秒以上長押しすると、「ピッ」と音がなり強制冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。

三菱電機

応急運転スイッチを1回押せば冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。※2回押せば暖房、もう1回(3回目)押すと停止します。

三菱重工(ビーバーエアコン)

「応急運転スイッチ(ON/OFFボタン)」を5秒以上長押しすると、「ピッ」と音がなり強制冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。その他、電源をコンセントから一旦抜いてから作業する機種もあります。

日立

「応急運転スイッチ」を5秒以上長押しすると、「ピッ」と音がなり強制冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。

東芝

「応急運転スイッチ」を10秒長押しすると、「ピッ」と音がなり強制冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。※5秒くらいでも「ピッ」となることがありますが、10秒長押しです。

富士通

「応急運転スイッチ」を10秒以上長押しすると、「ピッ」と音がなると同時にランプが点滅し強制冷房がスタート。室外機のファンが回り始めます。

SHARP

本体運転中に「応急運転スイッチ」を5秒以上長押しすると、「ピッ」と音がなると同時に強制冷房がスタートし室外機のファンが回り始めます。

コロナ

リモコンの「風量ボタン」を押しながら冷房運転を開始します。

4.冷房運転の温度確認:5分ほど冷房を回したら、室内機の送風口の温度を赤外線温度計を使って測ります。そのあと室内機上部の吸気口温度(天井付近)の温度を測ります。このとき送風口と吸気口の温度差が10度差以上あれば冷媒ガスは問題なくエアコンは正常です。温度差が10度ない場合は一度室外機が回っているか確認します。室外機が回っているなら再度5分ほど待って温度を再計測します。それでも温度差が10度ないならガスが減っている可能性が高いです。この場合はクリーニングを中断してお客様に状況をを説明してください。

※説明をせずクリーニングをしてしまえば、クリーニングが終わってから効きが悪くなったと言われて施工者の責任と取られる場合があります。

5.室外機でガス回収:室外機のカバーをプラスドライバーで開けます。冷媒管の2分(細い)バルブと3分(太い)バルブのナットキャップ2個とサービスバルブのナットキャップ1個をモンキーレンチで外します。

冷房運転中に上側の細い管(2分管)を六角レンチで時計回りに回してキツク閉めます。

2分管を締めたあと3分ほど待って下側の太い管(3分菅)を時計回りに回してキツク閉めます。これでガス回収は完了です。

6.エアコンの運転を止める:コンセントを必ず抜きます。

7.前面パネル、フィルターなどを外す:コンセントを抜いたら、前面パネルを外します。前面パネルはほとんどの機種が全開まで開いて、上のストッパー部分を手前に引けば外れます(高機能タイプの一部にビスを外さない取れないタイプもあります)。フィルターは少し持ち上げて手前に引けば外れます。お掃除機能付きはダストボックスを外さないとフィルターが外せません。

【トラブル事例】

・お掃除機能付きのフィルターが中で絡まっていることがまれにあります。

改善:お客様に報告してお客様負担で新しいフィルターを取り寄せていただくようにします(絡まったフィルターを再利用するとまた絡まる可能性が高いです)。

・前面パネルのストッパーが破損している。ストッパー部分はプラスチックなので経年劣化で弱くなって割れることがあります。

気づいたらすぐにお客様に報告するようにします。

改善:ストッパーの部品が残っているなら接着剤で止める。1時間以上は乾かす。ただし、負荷がかかる部分なのでまた折れる可能性は高いです。

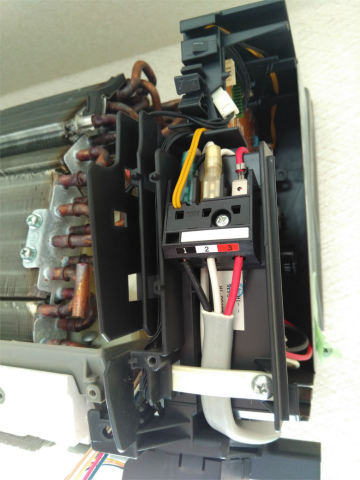

8.室内機から電線(Fケーブル)を外す:必ずコンセントが抜けていることを確認する。室内機の端子盤フタを外します。中にある黒、白、赤の配線を外します。端子盤の配線が刺さった上に小さい□の除き穴があります。その上にある配線ストッパーをプラスドライバーで押します。押したまま配線を引けば抜けます。この時にピックライトを配線の裏に当てて手前に引くと作業しやすいです。

配線が抜けたら先端をビニールテープでまとめます(あとから外に引き抜く場合に引っかからないようにするため)。

【トラブル事例】

コンセントが抜けてない状態でFケーブルを外してショートした。室外機の基盤にあるヒューズが飛んだ。

改善:室外機のヒューズ交換。新しいヒューズとハンダコテが必要(ヒューズの種類は機種によって違うので同じものを使用する)。

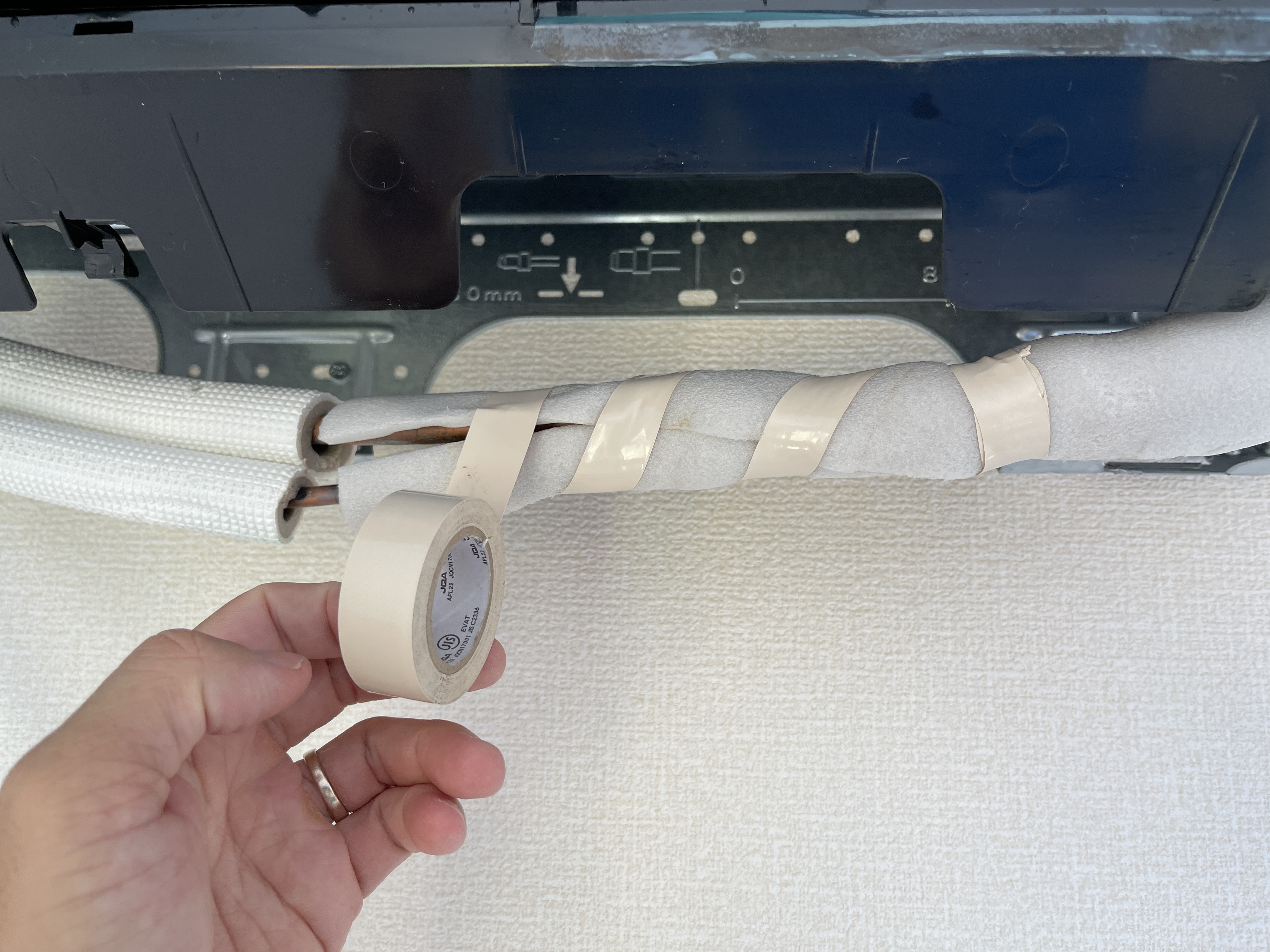

9.ドレンホースを外す:ドレンホースの接続部分のテープを剥いで引っ張れば外れる。テープはカッターを使わずに手で剥ぐ(冷房シーズンは中に水が溜まっているかもしれないので、室内で外す場合はタオルを準備しておく)

【ドレンホースを室内機の付け根から外す場合】:ドレンホースの付け根部分にビスが止まっているので、L型アダプタードライバーを使用してビスを外します。ビスが外れたら手で引っ張ればドレンホースが外れます。固くなっているようなら、ドレンホースを軽く回しながら引っ張ります(機種によってはビスが無いタイプもありますPanasonicの旧型は引っ張るだけで外れます。三菱はフックがかかっているのでフックを外して引っ張ると外れます)。

【トレブル事例】

ドレンホースを外したら水が大量に出て、室内機の下にあったテレビが濡れて故障してしまった。

改善:室内機の下に濡れたらまずいものがあるなら事前に動かしておく。動かせないようなら養生をしっかりかけておく。

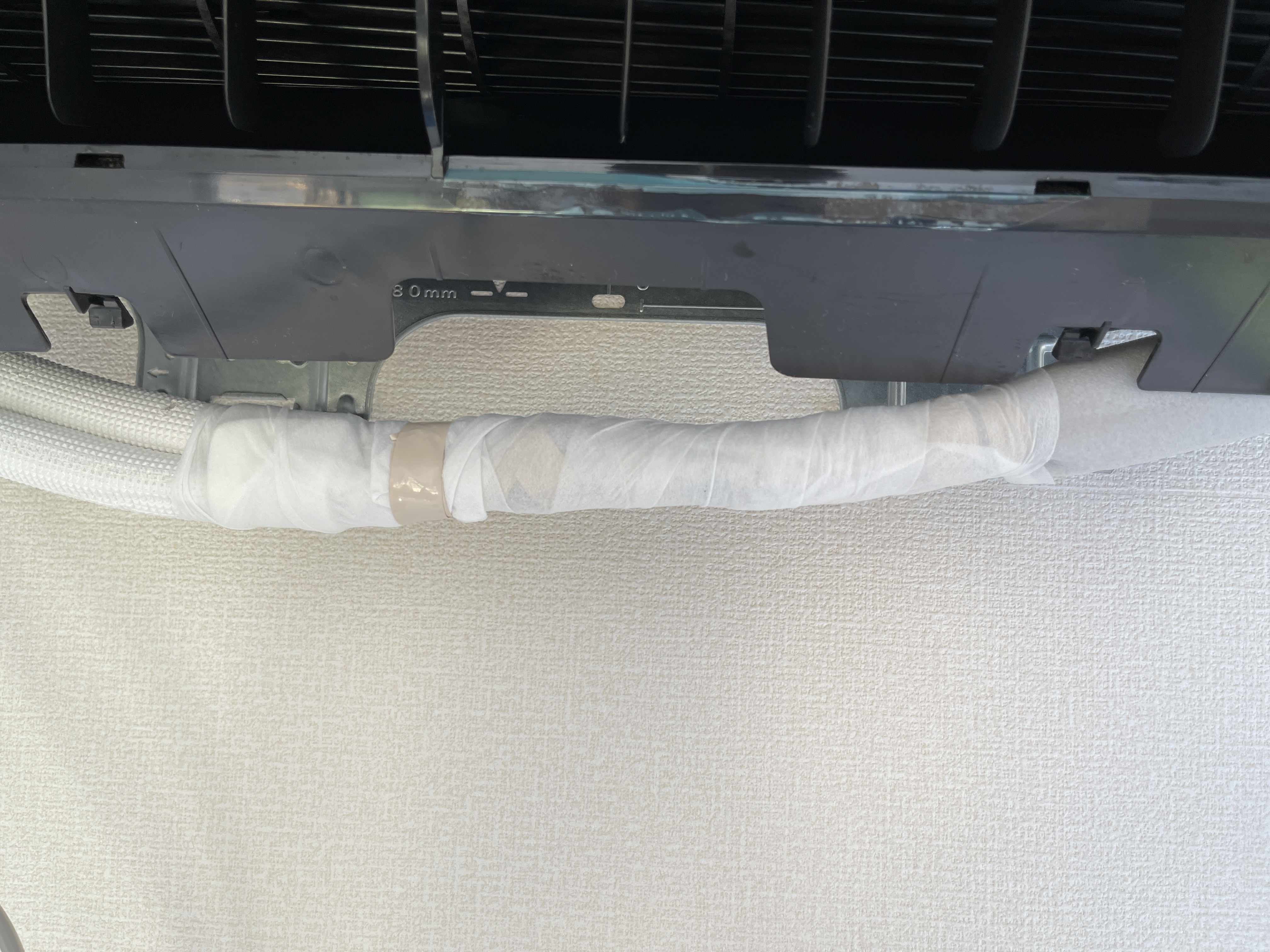

10.室内機側の配管接続部を外す:室内機の配管の出し方によって配管接続部が屋内側、屋外側のどちらかになります。まれに配管穴の中というケースもあります。配管穴の中にある場合は、室外機に繋がっている配管、電線を外して、室内側に配管を引き込んで配管接続部を外す必要があります(※特殊作業費を請求するか、もしくは作業を断る場合もあります)。

【配管の接続部が室内機の外側にある場合】

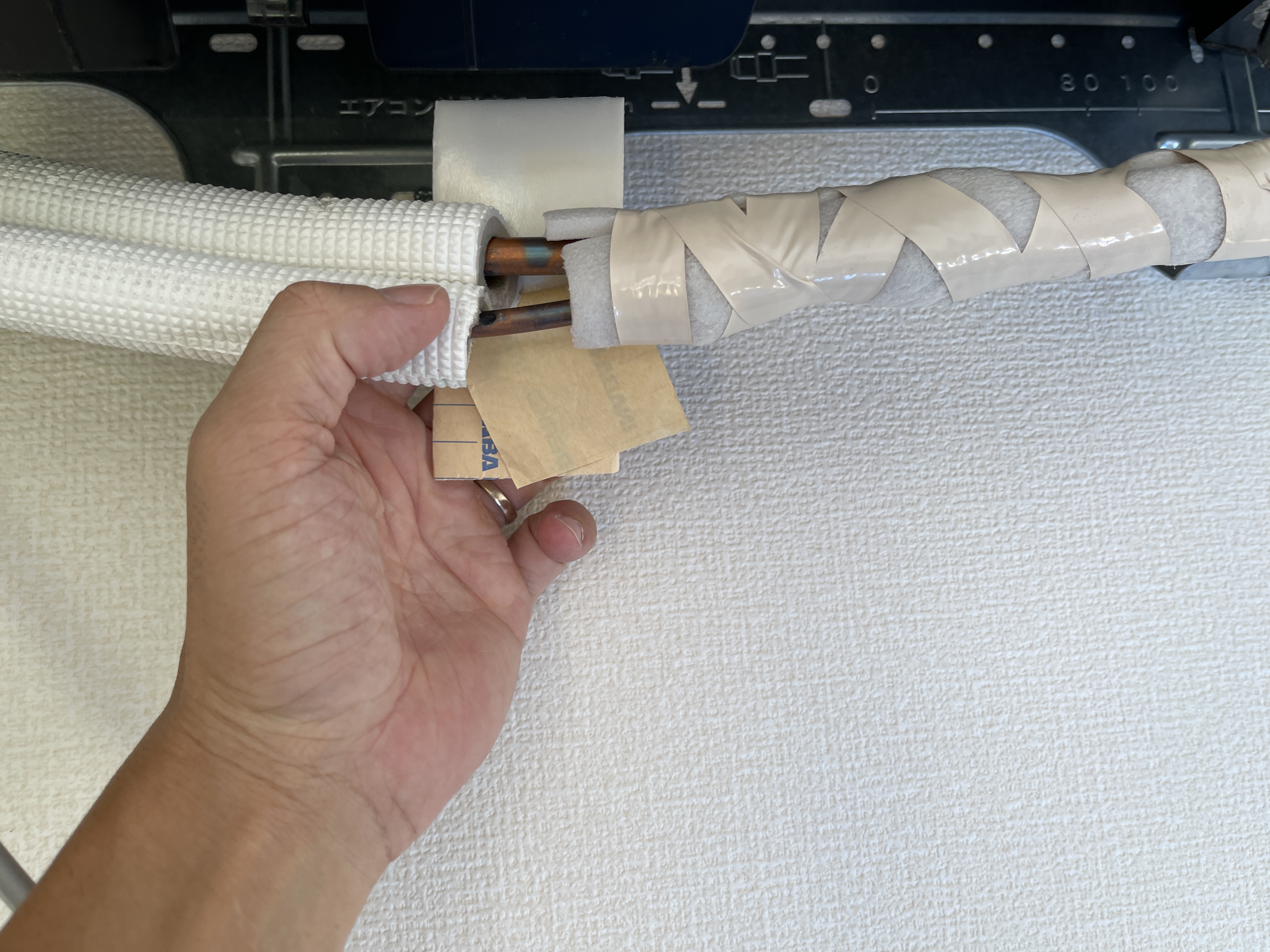

配管接続部がある部分のテープ類を剥がします。カッターで一気に切るとドレンホースや断熱材を傷つける可能性があるので、一箇所浅めに切れ目を入れて、あとはなるべく手で剥がしていきます。どうしてもカッターを入れる場合は配管側(断熱材側)に入れるようにします。断熱材が切れても断熱テープなどを使えば補修は簡単にできます。

テープを剥いで配管接続部が見えるようにします。まず小さいナット(2分)を外します。ナットの受け側にモンキーレンチをかけます。ナット側にフレアナットレンチ17×22の17の方をかけます。半時計回りに回すとナットが外れます。この時写真の様になるべく近くにレンチをかけてレンチどうしを挟むように回すと楽に外せます。

次に大きいナット(3分)を外します。ナットの受け側にモンキーレンチをかけます。ナット側にフレアナットレンチ17×22の22の方をかけます。半時計回りに回すとナットが外れます。大きいナットはまれに癒着して固くなっている時があります。その時は一度締める側(時計回り)に力いっぱい回してから、半時計回りに回すと外れやすくなります。

エアコンが大型サイズになるとさらに大きいナット(4分)になり、外すにはかなり力が必要になります。そこで長めのモンキーレンチを2本使用して持ち手を長くします。こうすることで力は少なくてすみます。

接続部を外したらフレアキャップかビニールテープでフタをします。

【配管の接続部が室内機の内側にある場合】

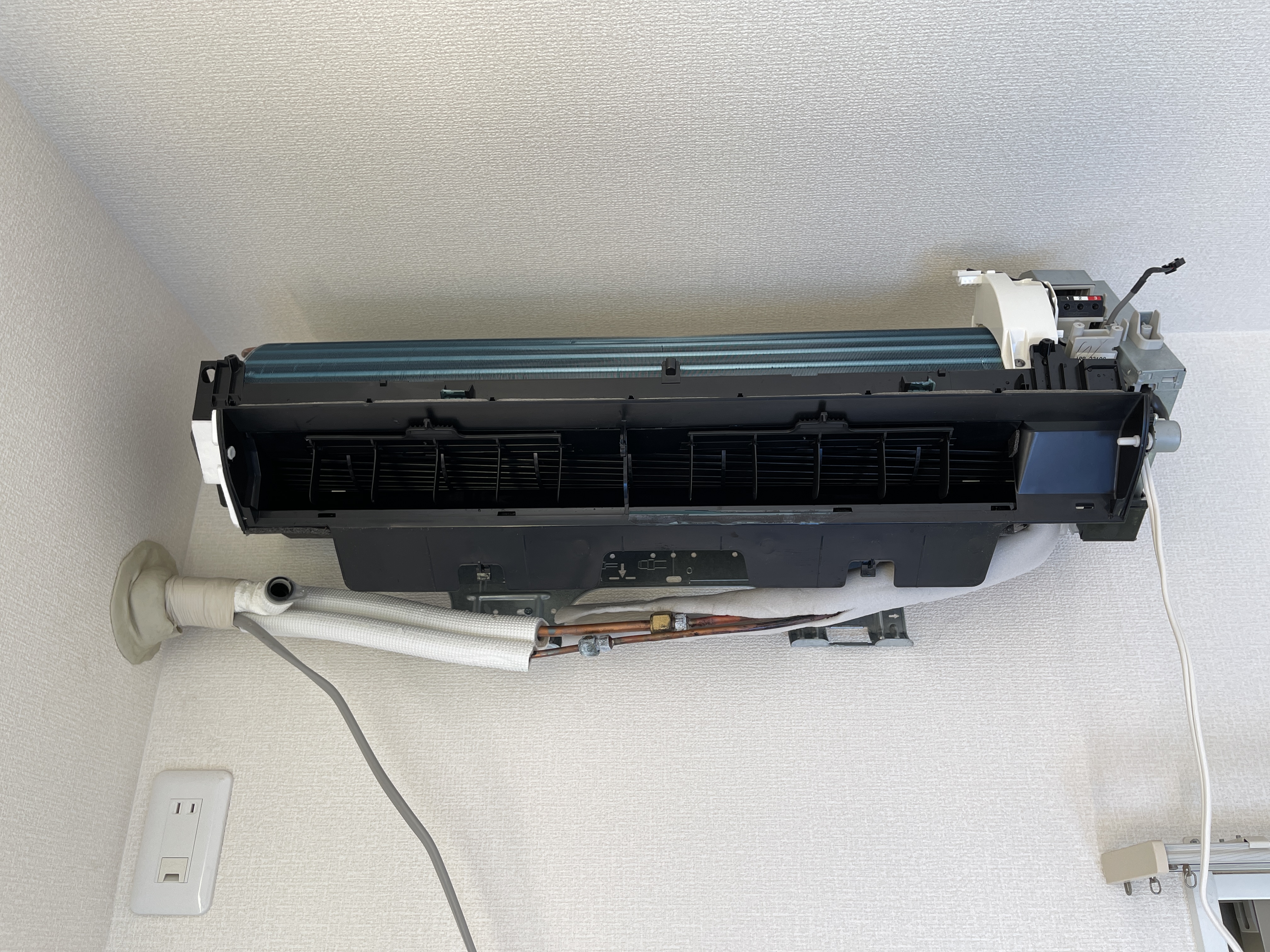

室内機の下側を壁から少しうかせます。下側はストッパーがかかっているので、室内機下側を見ると矢印が書いてあるところを押しならがら室内機を手前に引くとストッパーが外れます(三菱は矢印の部分を下に下げるとストッパーが外れます。ピックライトで下に引っ張ると簡単に外れます)。ストッパーを外したら室内機下側だけを壁から少しうかせて、戻らないようにするために室内機の裏側にエアコン取付けホルダーをかませます。室内機の裏側にある配管接続部を室内機の下側に軽く引っ張り出します(強く扱うと銅管が折れることがあるので、折れないように気をつけてください。多少曲がるぐらいは問題ありません。むしろ曲げないと下側に出せないはずです)。

接続部のテープを剥いで、保温材をめくって配管接続部のナットが見えるようにします。あとは上記で説明したナットの外し方で接続部を外します。

【トラブル事例】

・ナットが外れず受け側が丸まってレンチがかからなくなった。

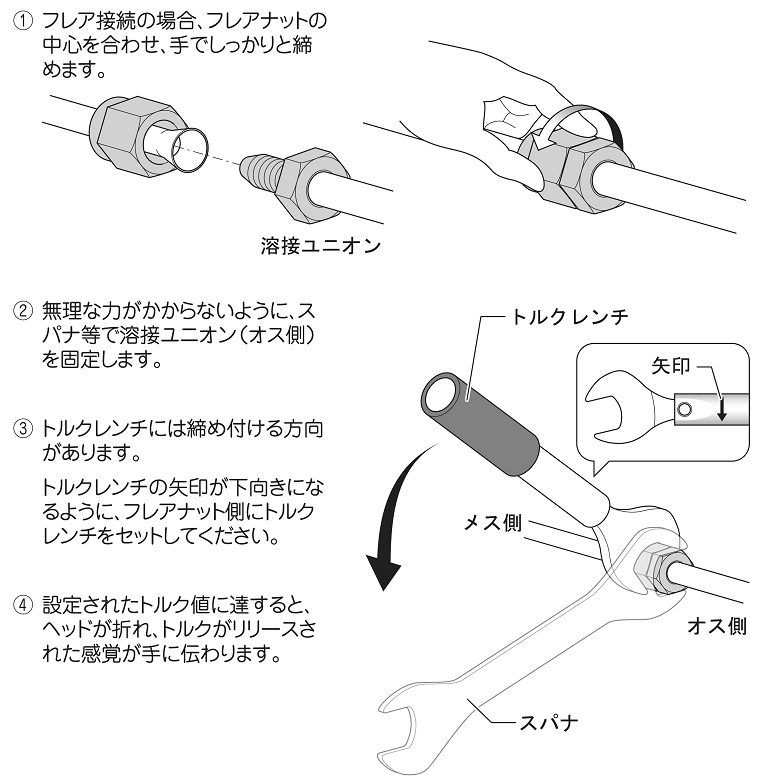

改善:配管を途中からパイプカッターで切ってフレアユニオンを使って接続する。配管を切る位置はナットから10cmほど室外機側を切る。

11.室内機を外す:配管接続部が屋外にあるなら配管を引き抜きやすくするために配管を真っ直ぐにしておきます。室内機の下側のストッパーを外して手前に引いて、上に持ち上げると背板から外れます。室内機の上側は背板に乗っているだけです。配管が屋外にあるなら配管を穴から引き抜けば室内機の取り外しは完了です。